隕石撞擊前的恐龍處於衰退期

本章節 394 字

更新於: 2021-07-23

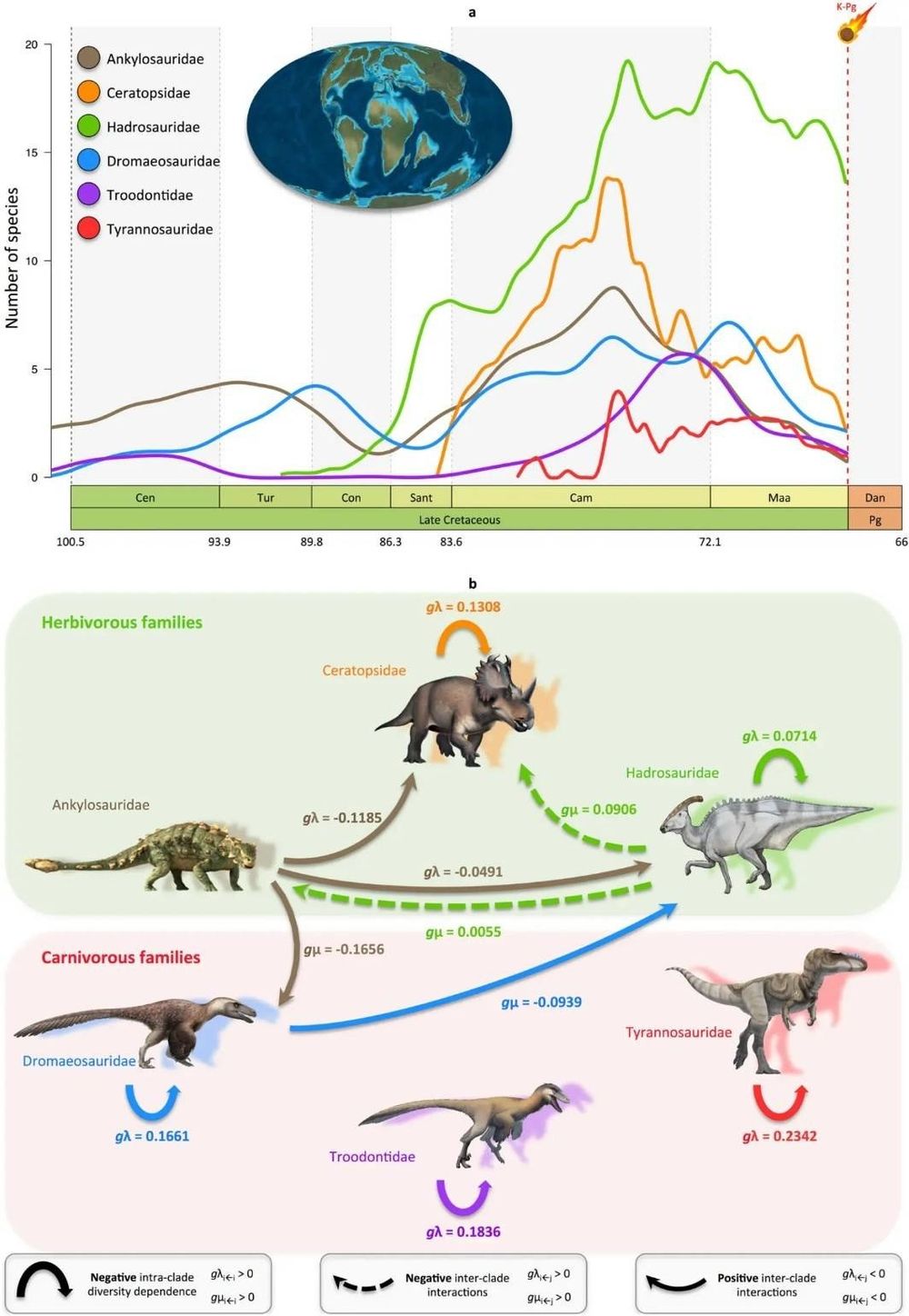

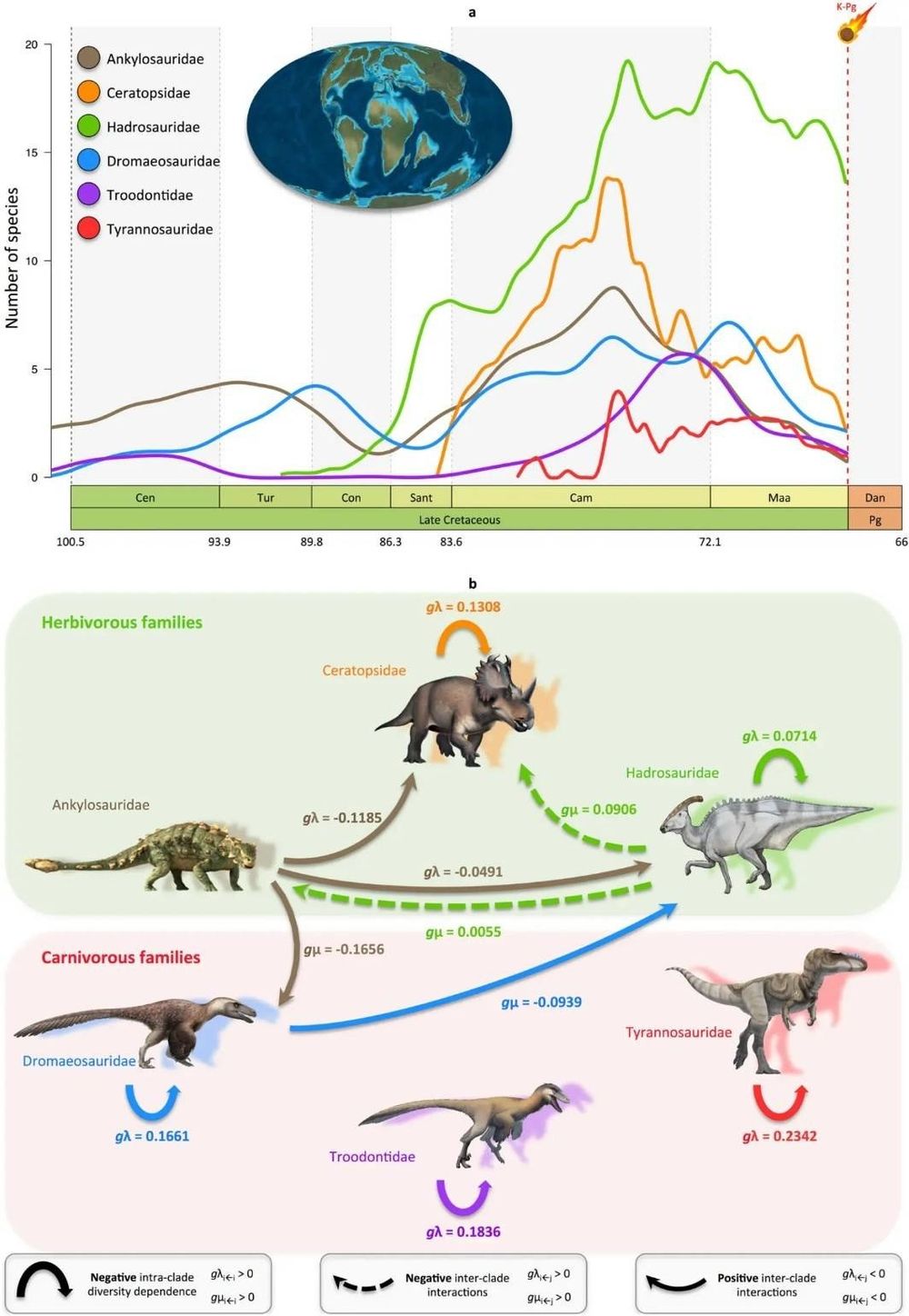

儘管我們已經很清楚非鳥恐龍的滅絕就是源於隕石撞擊,但再此之前恐龍是否就已經有種群上的變化則一直存在爭議。近日科學家選取了鴨嘴龍科、角龍科、甲龍科、傷齒龍科、馳龍科、暴龍科的資料並將其轉化為表格數據進行研究。

結果顯示在晚白堊世早期恐龍物種的多樣性開始急遽增加,然後到了坎帕期中期開始下降,表現出淨多樣化率下降,並且物種數量減少物種滅絕率增加並且穩定較高的情況。不過該結果與基於化石推算的結果相矛盾。

在推測歷史真相時會遇到不少阻力可能導致不同研究的結果都存在一些衝突,不過我們在這裡暫時只討論這項研究的結果。研究人員認為在大滅絕前恐龍的物種多樣性就已經在下降了,而造成這個結果的原因可能是長期的環境巨變如火山爆發等,導致恐龍的多樣性下降,而最壞的結果是物種基因多樣性下降,缺乏新徵。

而草食性恐龍的多樣性下降也可能導致生態系統發生連鎖性的破壞,這也可能是隕石撞擊之後非鳥恐龍無法恢復的原因之一。

結果顯示在晚白堊世早期恐龍物種的多樣性開始急遽增加,然後到了坎帕期中期開始下降,表現出淨多樣化率下降,並且物種數量減少物種滅絕率增加並且穩定較高的情況。不過該結果與基於化石推算的結果相矛盾。

在推測歷史真相時會遇到不少阻力可能導致不同研究的結果都存在一些衝突,不過我們在這裡暫時只討論這項研究的結果。研究人員認為在大滅絕前恐龍的物種多樣性就已經在下降了,而造成這個結果的原因可能是長期的環境巨變如火山爆發等,導致恐龍的多樣性下降,而最壞的結果是物種基因多樣性下降,缺乏新徵。

而草食性恐龍的多樣性下降也可能導致生態系統發生連鎖性的破壞,這也可能是隕石撞擊之後非鳥恐龍無法恢復的原因之一。