- 原創星球 //

- 鏡華緣~麗島妖異野史~ //

- 史地介紹

44│大稻埕街景

本章節 638 字

更新於: 2024-05-17

上圖為大稻埕碼頭遠眺新北市三重區夜景,由國立台灣工藝研究發展中心建檔,引用自文化部典藏網《國家文化記憶庫》。

大稻埕,位於臺北市大同區西南部,因大片曬稻穀的空地得名。

1850年代,泉州同安縣的商人遷至大稻埕,促使淡水河碼頭交易興起;其後大清帝國因鴉片戰爭簽訂《天津條約》,於1860年開放淡水及安平港,淡水河流域的大稻埕成為物資集散中心,茶葉與布料貿易興盛。

日治時期因日商抵制洋行,轉以日本與東南亞為主要市場。戰後因淡水河淤淺和茶葉競爭,大稻埕逐漸沒落,隨臺北市區東移而成為老舊市區。

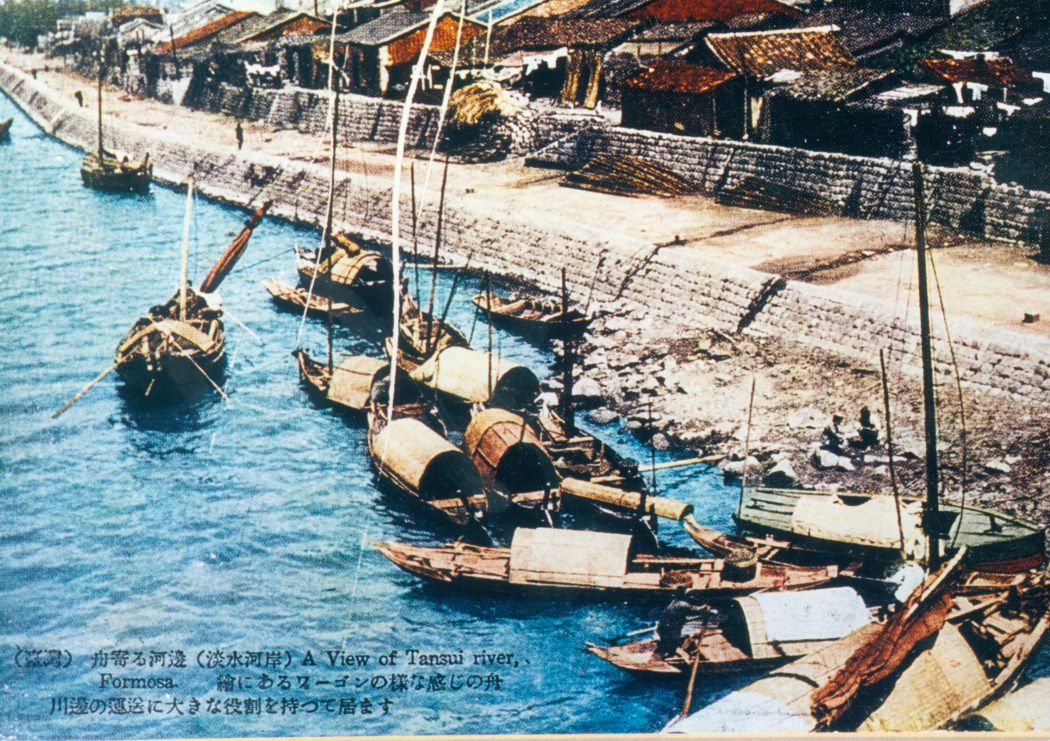

上圖為淡水河岸的大稻埕,照片由真理大學校史館提供,由中央研究院建檔,引用自文化部典藏網《國家文化記憶庫》。

1947年2月27日,臺北天馬茶房前因查緝私菸爆發流血衝突,翌日(28日)臺北民眾聚集行政長官公署抗議,六人遭機關槍掃射死亡,警備司令部宣布臺北市區臨時戒嚴。

接下來十天內,群眾運動迅速發展,形成以「二二八處理委員會」為主的「文鬥」和臺中、嘉南方面的「武裝鬥爭」兩大鬥爭戰線。

至於二二八事件引爆地,天馬茶房舊址正是位於現今台北市大同區,昔日的大稻埕一帶。

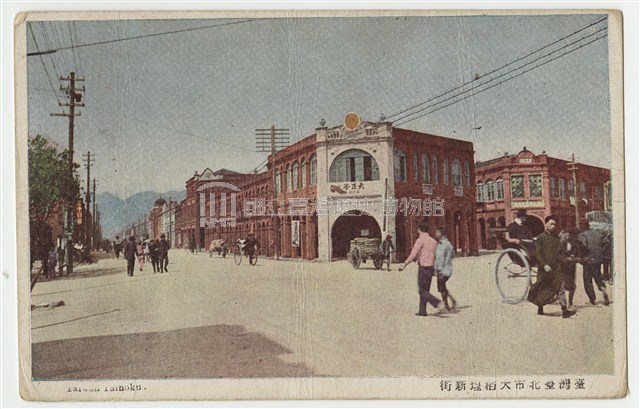

上圖為大稻埕新街為主題之明信片,畫面中可看出街屋多為巴洛克式建築,照片由國立臺灣歷史博物館提供,引用自文化部典藏網《國家文化記憶庫》。

參考資料:

維基百科之「大稻埕」條目。

國家文化記憶庫之「淡水河岸的大稻埕」、「臺北藤倉發行臺灣臺北市大稻埕新街」、「天馬茶房舊址現況」、「二二八事件引爆地紀念碑」、「大稻埕碼頭遠眺新北市三重區夜景」條目。