收養一隻惡魔吧。

本章節 3202 字

更新於: 2021-08-09

當仇敬之睡醒的時候,太陽已然西下。

日光漸沒時鎮民們就不再出入教堂,他便先巡視一遍教堂,將門窗一一關上,雖然有些修道者不鎖門窗,無論理由是自認光明磊落沒什麼見不得人的事、還是生活簡樸且蒙受聖神守護的他們相信不會有宵小光顧,但仇敬之仍然會將門閂上滿、把鎖鎖好,對他而言開門算營業,鎖門就算打烊。

跟著他一起下床的黑髮青年只是默不作聲地跟前跟後。

被跟得有些心煩,仇敬之也就乾脆派工作給他:「沒事就去把地掃一掃、桌椅擦一擦。」

「喔……」景先應了一聲,才歪著頭問:「怎麼做?」

發現其實是在給自己找麻煩的仇敬之嘆了一口氣,領著景去石階下的工具儲藏間拿清潔工具,如何在後庭井裡打水則是之前讓他淨身時就教過了,之後回禮拜堂手把手教他怎麼打掃,教完了就把他擱著,自己往廚房去煮點東西吃。

要讓一個惡魔學人類生活,他可能有非常多東西要教,但往好處想,以後清潔、煮飯、跑腿這些雜務,都有人做了。

看著爐灶裡被點著的柴薪灼上橘黃焰苗、發出細小的霹啪聲,他思考著,轉身多揉了點麵團拿去烘,雖然在他回憶中,景帶著他的那三天裡沒見他吃喝過,但那也許是景背著他偷吃?總之,也許他會想吃點人類的食物,所以他還是多做準備。

做晚餐費了將近一個小時,他把一鍋湯和裝了一籃的數個麵餅從廚房移到廚房之前的餐廳,多備一只湯碗和湯勺給景,才往禮拜堂去叫人,而那方的景已經將人們最常出入走動而有些髒的禮拜堂打掃得乾乾淨淨的,除了擺著鼠籠、鼠魔安靜蜷著的講台處。

看了眼那積著不明液體與黑色小米的鼠籠之下,仇敬之再度看向景:「你應該有發現,因為契約者是我的緣故,你的神聖耐性提高了不少吧?只是碰個護咒和聖水,對你而言已經構不成傷害了。」

「可是,還是會痛啊。」當仇敬之對著他身上的鼠海潑聖水的時候他就已經知道了:「雖然不是無法忍耐,但可以的話還是不想遭皮肉痛嘛。」

「把那邊清一清,清完去洗乾淨。」仇敬之冷淡的命令,他也只能聽了:「喔……」

老鼠們笑得樂不可支:「這隻魅魔蠢斃了!居然在給人類傳教士打雜呢!」「兄弟們我們笑他!哈哈哈!」「快點多拉點給他!」

景聽了正想發脾氣,卻是仇敬之先走上前,籠子拎起一只來就往聖水盂裡浸:「你們已經沒用了,到神面前懺悔吧。」

「咿呀!」隨著一聲尖銳慘叫和聖水盂裡騰冒起的白煙,其他幾隻老鼠嚇得直發抖,景則在仇敬之這行為中想像到,如果自己不聽話,臉會被按進聖水盂燒爛的情景,不只慘白了臉,甚至雙腿都軟了,跌坐在聖神像下顫得渾身喀喀響呢。

對仇敬之來說,留著牠們只是給鎮民一個事情解決了的證明,寄到教廷當證據太麻煩,有封魔水晶裡的那隻便已足夠,其他的都能立即處死了。

何況他就討厭看到小人得志的嘴臉。

回頭看向在神像下被嚇壞的景,也只是冷冷地說道:「還不繼續打掃?想當下一個?」

「是!呃……不是!我立刻打掃!」景嚇得幾乎要語無倫次了。

在他處理完所有老鼠後,景也已經將講台處的地板清理乾淨,仇敬之便帶著他去洗手,弄乾淨後才帶到餐廳去,湯已經擱得微溫。

「欸?您也準備了我的份嗎?」景見到桌上的兩副餐具,有些受寵若驚。

「是,坐下來吧。」

在兩人面對面地坐下來後,他雙手交握在胸前,並教導:「進食之前要先祈禱,『感謝聖神賜予我們餐食』……」

「我也要祈禱嗎?」景其實可以不吃人類的食物,要惡魔祈禱,真的不如不吃,但他又不能反抗仇敬之。

「是,就算把你關在房裡,總是有可能被其他人看見,所以這段時間裡,你的身份就暫時是『住在教堂裡的修士』,如果有人問起你的來歷,就回答『獻身給神的人沒有過去』吧。接下來我會要求你做一般修士的工作,也會教你一般禮儀,要像個正常人類一樣,該吃飯的時候吃飯、該睡覺的時候睡覺。」

仇敬之的口吻總是冷冰冰,景聽著他說話時,總想起那不知關了他多久的石牆……胸口不知為何悶得疼,方才發現仇敬之為他準備了餐具時,那份欣喜已然不知所蹤,但他還是只能低下頭,弱弱地應了聲:「是。」

「那麼,先從餐前祈禱開始。」

模仿起仇神父的行為舉止,這頓晚餐,其實景嚐不出任何味道來。

* * * * *

晚餐過後,仇敬之教他怎麼清理收拾用過的餐具和食物的貯藏,之後便帶他去讀經室,給他幾本經書要他讀,安排完後自己往二樓神父專屬的書房去,書寫起從老鼠們那裡收集來的前因後果,整理出要交給教廷的報告書。

他做了一個寫上封魔法陣的竹籠,將封魔水晶裡的鼠魔釋放於竹籠之內,再從牠口中詢問當初怎麼進教堂殺死神父和修士?分開審訊以判斷和小鼠們的口供是否有出入。他想過將鼠魔送到教廷當物證與驅魔研究,但他不能讓教會裡的任何一人發現他會用這樣的外道法陣,何況鼠魔們也無法通過各城各所的護陣,所以最後他還是決定將這隻鼠魔留在腳邊,一旦確定沒用就跟其他小老鼠一樣,送上聖神面前吧。

『老鼠們,是在地底下挖洞築巢時正好挖通了地下墓穴,才經由墓穴潛進教堂。捕捉鼠魔時發現教堂外可疑的黑影,此城的護界也許早就沒有作用,接下來將要對城牆展開全面檢查,若是有損毀的地方,必須儘快做修復……』

邊做記錄,他邊思考著,並從書桌抽屜裡找到前任神父的日誌,那上面確實寫到過『教堂裡的老鼠越來越多』這樣的記述,所以他將那位神父的日誌也一併疊上自己的報告書,打算一同交寄給教廷。

『根據牠們的說法,是打算把教堂當作巢穴,殺死所有過來這裡的傳教士,作為對教廷的宣戰,讓住在這裡的人們感到恐懼,鎮民們越是恐懼,牠們的力量就能越強大,但是這種說法……蠢到家了。牠們是真的打算這麼幹嗎?和教廷對抗到底有什麼好處?』

也許,對抗神明就是惡魔的存在意義吧?無論有沒有道理,就想搞事就對了,何況在對話過後,他判斷這些老鼠們智商並不高。

提到智商不高、又是低等魔,景也是。每每看著景,他就疑惑,以羅伊主教當時的能力,消滅掉這個低等魅魔不是分分鐘的事嗎?為何羅伊主教當時的處置卻是將他封進水晶裡?並且宣稱自己對付不了那個黑色惡魔?

雖然他很慶幸景並沒有那時候就被消滅掉。

因此,他另外寫了封私人信件給羅伊主教,詢問他當時那個黑色惡魔在他眼中真否有那麼強大?關於那惡魔,他有什麼瞭解沒有?

整理好所有待寄的信件與包裹後,他才在打算離房之際、回頭看向那竹籠裡的大黑鼠時,想到了:「你想對景……那個男性魅魔做什麼事的時候,提到了『王血』、『王子』什麼的,那是怎麼回事?那傢伙在你們地獄裡是個王子?」

「嘻嘻嘻……空有廢名而已,你要想知道得更詳細,就把我放出去呀?如果你和惡魔打交道打得夠多,應該知道我們很重視『公平交易』這件事吧?」

仇敬之帶上油燈,轉頭離開書房,無視了那反悔的嚎叫「你別走啊!我可以跟你說呀!」,連個冷瞪或冷哼都懶得留給牠。

『反正就是某個魔王的兒子,卻因為魔力太弱被廢了吧?隨便一隻低等魔都能騎到他頭上。』

就算和惡魔打交道打得不多,他也知道惡魔們是很現實的,在力量之前血緣不值一哂。提到和惡魔打交道,其實景是他簽下的第一個惡魔,就算知道和惡魔訂契約的做法,他仍舊是一名神父,那時要鼠魔的真名也只是說說的,他根本不想簽一個噁心的下等魔,討個真名不過是能更確實、完整、連灰都不剩地消滅牠。他對惡魔有生理上的厭惡與反感,只有景是特別的。

當他打開讀經室的門時,景正倚著油燈的光線低頭背頌著聖教歷史和相關典故。

『景是特別的,是因為他根本不像惡魔。』

一發現仇敬之來接他了,景放下經書,如釋重負般地嘆了一聲後笑起:「我可以休息了吧?就算不是驅魔咒,我也看到頭疼啊!」

「嗯,休息吧。」

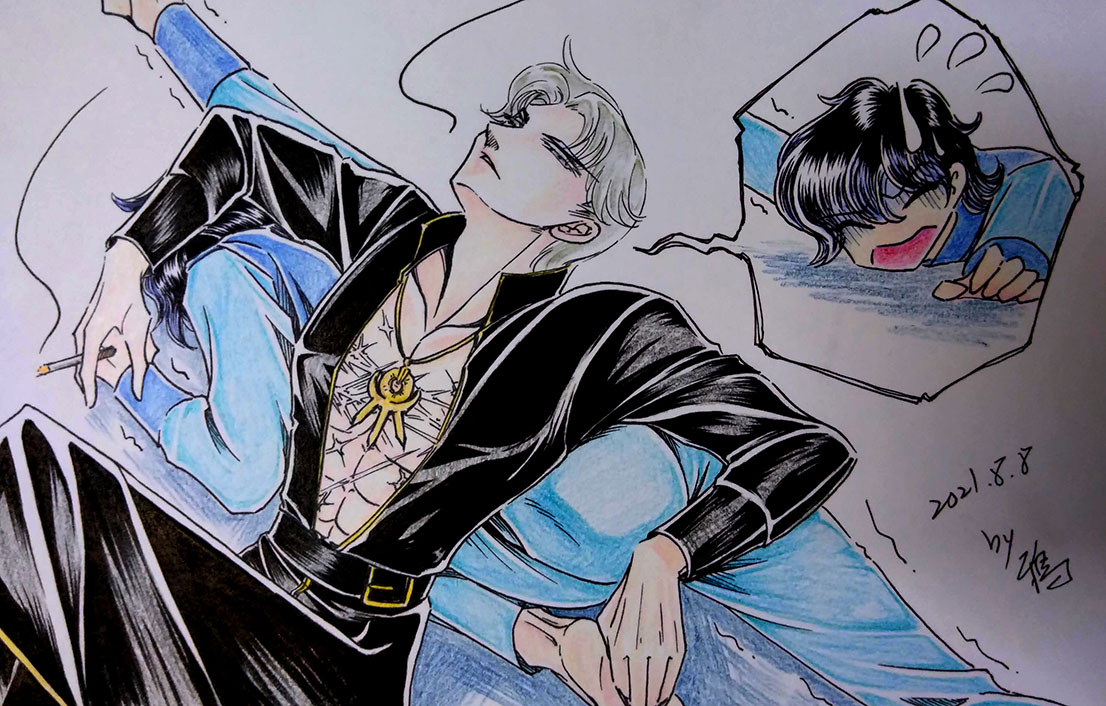

當他這麼冷回時,那蹦蹦跳跳來到他身前的身影……天真的笑容,輕易就化開了他刻意堵在心牆上的冰封,令他心湖泛起陣陣溫暖的漣漪,他有那麼一股衝動,想將手撫上那頭黑髮,誇獎他做得很好,他可以笑得更甜美吧?他想用力將他攬來,感受他的存在、重溫那陣甜香、親吻他的嘴唇、令他再次於自己身下發出陣陣醉人的喘息。

所以仇敬之合理懷疑,這是因為景是魅魔的緣故,他的心境轉變,全是由於景正在誘惑他的關係。

『所以我更要時刻提醒自己,景是個惡魔。』

不只是個惡魔,還是個以天真傻氣的外表來令人鬆懈心防的魅魔。